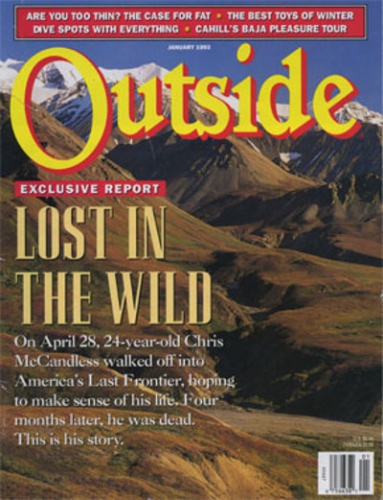

Into the Wild m’a bouleversée. J’ignorais quand j’ai vu ce film que Sean Penn s’y inspire d’un récit : Into the Wild. Voyage au bout de la solitude (1996, traduit de l’américain par Christian Molinier). Pour le magazine américain Outside, Jon Krakauer a enquêté sur les circonstances de la mort par dénutrition de Christopher McCandless en 1992, un jeune homme de 24 ans retrouvé quatre mois après dans un vieil autobus, son dernier abri dans la nature sauvage en Alaska.

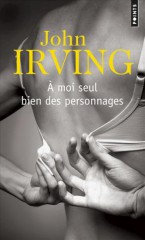

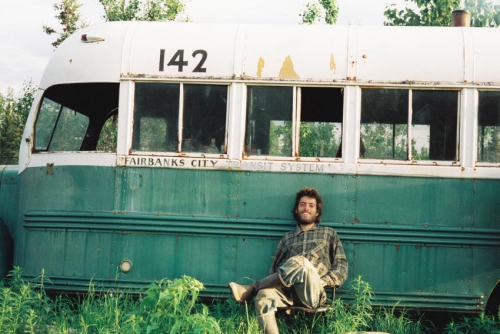

Une photo de Chris McCandless retrouvée dans son appareil photo.

L’article a suscité beaucoup de réactions : les gens ont été touchés par la vie et la mort de McCandless, les uns pleins d’admiration « pour son courage et son idéal », les autres de colère contre « ce casse-cou sans cervelle », un farfelu narcissique « qui devait sa fin tragique à son arrogance et à sa stupidité ». Krakauer, hanté par ce drame « et aussi une parenté vague, dérangeante, entre sa vie et la (sienne) », a passé plus d’un an à « retrouver la piste compliquée qui conduisait à sa mort dans la taïga », attentif au moindre détail pour comprendre ce jeune idéaliste passionné par les idées de Tolstoï sur le renoncement. Des cartes permettent de situer les étapes de son périple de 1990 à 1992. Malgré quelques considérations personnelles, Krakauer s’est efforcé d’être impartial. Chaque chapitre porte en titre un lieu où « Alex » est passé. En rupture avec sa vie d’avant, McCandless avait choisi de s’appeler « Alexandre Supertramp ».

Le récit débute avec une carte adressée de Fairbanks à un ami. Il raconte qu’il ne lui a pas été facile « de faire du stop dans le Yukon » mais qu’il est enfin dans ce grand Nord dont il rêvait : « Maintenant, je m’enfonce dans la forêt. » L’homme qui l’a véhiculé l’a trouvé sympathique, tout en s’inquiétant du peu de nourriture emportée et de son équipement minimal, une carabine 22LR insuffisante pour abattre un élan ou un caribou. Il l’a persuadé d’accepter ses vieilles bottes en caoutchouc pour suivre « la piste Stampede » près du Mont McKinley.

Des passages soulignés dans les livres (Jack London, Thoreau, Pasternak…), des lettres, des notes donnent une idée de l’état d’esprit de Chris-Alex tout au long du récit. « Je désirais le mouvement et non une existence au cours paisible. » (Tolstoï) Dans son dernier refuge, des chasseurs ont trouvé son cadavre en septembre 1992, et une note fixée à la porte de l’autobus, terrible S.O.S. – il se savait près de mourir, demandait qu’on l’aide et qu’on l’attende, parti à la recherche de baies pour se nourrir.

Couverture du magazine où Krakauer a publié son premier article sur le sujet.

En mai 1990, cet étudiant brillant, élevé en Virginie par un éminent ingénieur aérospatial qui avait fait prospérer sa petite société de conseil avec sa seconde épouse, la mère de Chris, a obtenu un diplôme universitaire à Atlanta. Un ami de la famille lui avait légué 40000 dollars pour ses études et il lui en reste alors 24000, dont il fera don à une organisation humanitaire, au lieu de financer des études de droit comme le pensaient ses parents.

Chris leur reproche de vouloir lui payer une nouvelle voiture alors qu’il a une Datsun B210 « légèrement cabossée mais en parfait état mécanique » avec 206000 km au compteur. Il les prévient qu’il va « disparaître pour quelque temps ». Ils ont l’habitude de ses longs trajets en solitaire pendant les vacances, ils n’y prêtent pas trop attention. Fin juin, il leur envoie un mot d’Atlanta avec la copie des notes obtenues – sa famille ne recevra plus aucune nouvelle de lui ensuite, même pas sa sœur Carine, la plus proche.

La Datsun a été retrouvée sur la rive sud du lac Mead, le plancher recouvert de boue, en parfait état de marche. McCandless avait installé sa tente près d’un cours d’eau ; surpris par des pluies soudaines, il n’a pu dégager la voiture du lit de la rivière emprunté malgré l’interdiction et l’a laissée sur place. Il a décidé de continuer à pied et en stop.

Krakauer a pu reconstituer ses faits et gestes en rencontrant les gens qui ont croisé sa route et à qui il s’est confié. En Californie, Jan Burres, une « rubber tramp » de 41 ans (vagabonde qui se déplace avec son fourgon) s’est prise d’amitié pour ce « brave garçon » qui a campé avec elle et son ami pendant une semaine. Il lui a dit avoir brûlé tout son argent et abandonné sa voiture, et avoir survécu en mangeant des plantes comestibles. A Topock, Arizona, il avait acheté un canoë d’occasion pour descendre le Colorado jusqu’au golfe de Californie, mais une journée « tout à fait désastreuse » de janvier 1991 l’a obligé à l’abandonner et à remonter vers le nord.

A Bullhead City, Arizona, Chris travaille chez McDonald’s. On s’y souvient d’un jeune travailleur et sérieux, qui refusait de porter des chaussettes en dehors de ses heures de travail. Puis il va retrouver Jan Burres aux Slabs, une ancienne base aérienne où quelque cinq mille « marginaux, routards et vagabonds » s’assemblent en hiver. A sa brocante, il l’aide à vendre des livres, fait de la gymnastique pour se préparer à « la grande odyssée en Alaska », un sujet sur lequel il est intarissable.

Alex en parle aussi à Ronald Franz, 80 ans, quand leurs routes se croisent à Salton City ; à Wayne Westerberg avec qui il a travaillé dans les champs à Carthage. A tous ceux qui lui ont offert compréhension et amitié, il donnera régulièrement de ses nouvelles. Pour Krakauer, McCandless « était à la recherche de quelque chose et éprouvait une fascination irréaliste pour la rudesse de la nature », comme d’autres avant lui, mais il était « sain d’esprit ».

Les témoignages, l’histoire de sa famille, relatée peu à peu, la description des objets personnels (notamment des autoportraits photographiques) dessinent la personnalité d’un jeune homme à la fois solitaire et sociable qui se lance des défis de façon radicale, mort selon Krakauer à la suite de quelques « erreurs ». L’auteur estime avoir eu plus de chance que Chris-Alex en survivant à une aventure du même genre en Alaska.

Quel désastre, me suis-je dit en refermant Into the Wild. McCandless a été intransigeant avec ses principes, implacable dans sa critique de la famille et de la société. Il ne semblait pas suicidaire, mais voulait aller au bout de soi-même, lui qui a écrit en marge de « Docteur Jivago » que « le bonheur n’est vrai que quand il est partagé. »